Começos

ou porque contar o que contamos

Há alguns dias, minha mãe separou algumas coisas do meu avô paterno que estavam na casa dos meus pais. Ela também fez isso quando minha avó paterna morreu, em 2020, e eu vi fotografias, documentos, cartas que ainda não sabia que existiam e que me contaram um pouco da história dela e, por consequência da minha própria história. Dessa vez, ao limpar o armário, minha mãe me mostrou os documentos do meu avô, mesmo ele tendo morrido em outubro de 1991, quando eu tinha um ano e meio de vida.

eu e meu avô, início de 1991.

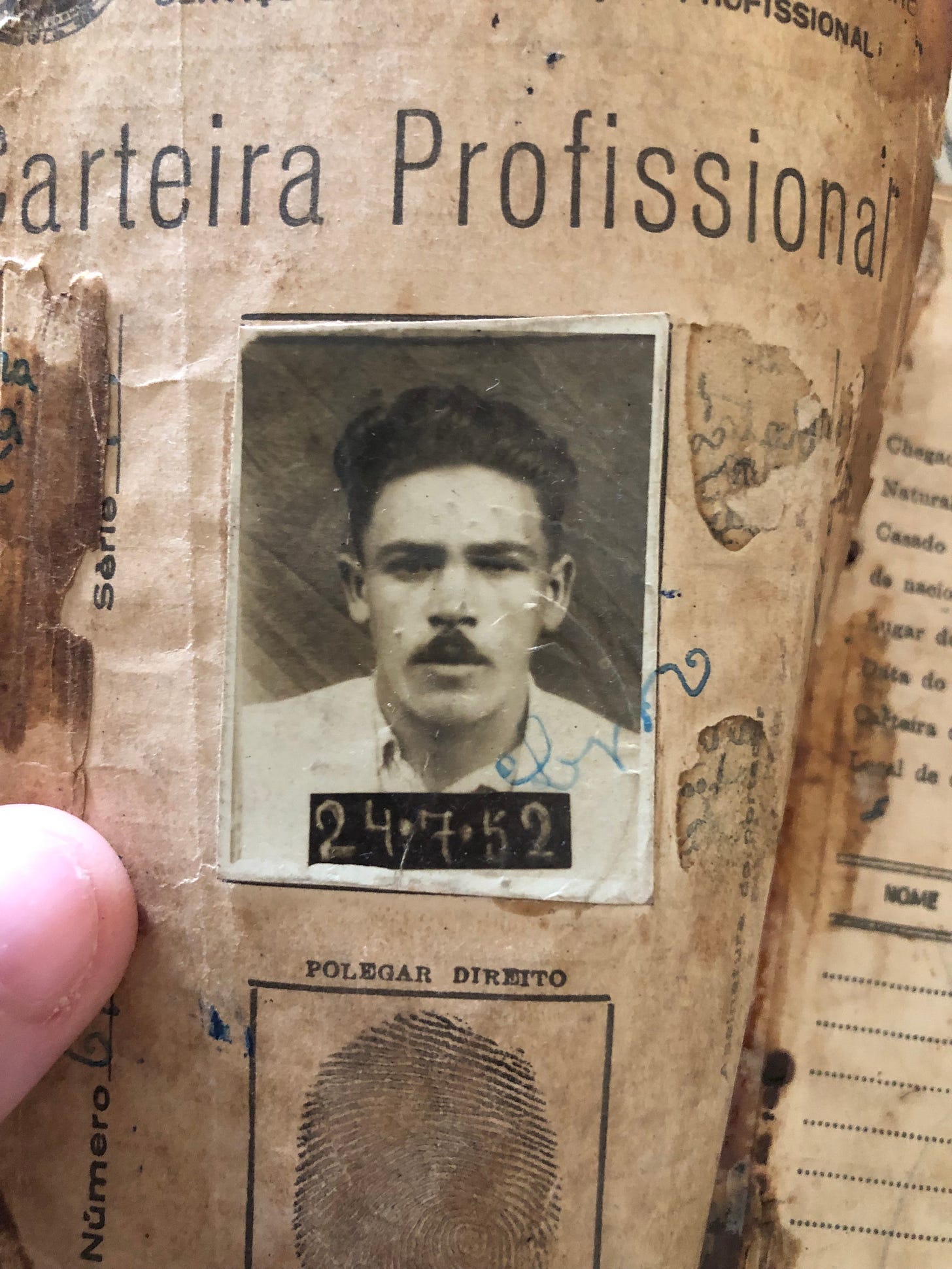

Os documentos eram basicamente burocracias da vida cotidiana de quem trabalhou desde muito cedo. Atestado de casamento, fotos e registros das carteiras profissionais, cartões do idoso que permitiam pegar transporte público sem pagar, CPF e finalmente, atestado de óbito. Meu avô morreu de câncer na garganta, supostamente causado por uma vida de muito cigarro e muita bebida. Como ele morreu quando eu era muito pequena, não tenho nenhuma lembrança do seu Francisco, a não ser algumas fotos com ele na última casa em que ele viveu, com a minha avó, em Itambi, um distrito de Itaboraí. A minha ligação com ele foi feita por outras pessoas: meu pai, que sempre falou muito pouco de suas memórias afetivas com seu pai; minha avó, que também pouco falava da convivência difícil com um homem duro, que chegava muitas vezes bêbado e agressivo em casa. Quem alimentou mais a minha conexão com meu avô Francisco foi minha mãe, sua nora, que também cuidou um pouco dele antes de sua morte. Minha mãe sempre disse que meu avô, que era um homem muito bruto, amoleceu quando nasci. “Mila” ou “Camilinha” era como ele me chamava, apelidos que minha avó também adotou.

Nesses documentos recuperados pela minha mãe há dias atrás, tinham fotos e registros que eu nunca tinha visto sobre ele. Além de garçom, informação que eu já sabia desde a infância, meu avô também foi ferramenteiro e servente de pedreiro, duas coisas que eu ignorava. Passei 34 anos da minha vida sem saber quando era seu aniversário. Se vivo, meu avô faria 100 anos dia 24 de outubro desse ano. Soube também que ele ganhava 0,65 de cruzeiros por hora trabalhada, valor que corrigido daria em torno de R$0,25 centavos da moeda corrente hoje, com algumas falhas na correção.

O meu fascínio por papéis é um caso antigo e ainda mais por papéis velhos, que dizem respeito à pessoas que me comovem. Não sei se por isso virei historiadora ou se isso nasceu na faculdade de história. Não sei o que veio primeiro. Mas isso é caso pra outro texto.

Não sei exatamente por que sinto falta do meu avô, talvez pelo fato de não ter convivido com ele e poder fantasiar sobre como seria se eu pudesse ter feito isso. Ele nasceu no Ceará, no distrito de Abílio Martins e foi um dos 23 filhos do meu bisavô. Veio para o Rio de Janeiro na década de 50, um dos primeiros entre seus irmãos e se casou com a minha avó, indo morar em um cortiço na Rua Conde de Irajá, em Botafogo, bairro em que ele trabalhava já como garçom. Eram muitas famílias para um banheiro, que se amontoavam em casas do tamanho de um quarto, mas que ocupavam um lugar privilegiado na Zona Sul carioca. Logo manter um cortiço no coração do bairro dos ricos se tornou insustentável e os que ocupavam o terreno tiveram que sair dali, já que não pagavam aluguel.

Eles, que já tinham um filho de 16 anos, meu pai, não tinham como pagar por uma casa, a não ser em São João de Meriti, onde foram morar e ficaram boa parte da vida. Em São João, meu pai e minha mãe se conheceram, eu nasci e ainda vive uma boa parte da minha família, tanto materna quanto paterna.

foto de sua carteira de trabalho, em 1952.

Fico me perguntando para que e para quem conto isso. Essa é somente uma das partes da história que forma a minha família, feita de migrantes do Nordeste e do Sul do país, que se encontraram na Baixada Fluminense. Fico o tempo todo me questionando para que contar, se estou procurando legitimação e na verdade nem sei para que a procuraria. Me divido entre contar por que é uma história que me emociona, porque é parte de mim, porque é também a minha história. Ao mesmo tempo, isso não é de todo verdadeiro. Ou será que é? Sou uma mulher de 34 anos que, nascida na Baixada Fluminense, veio para o subúrbio aos 4 anos. Isso quer dizer que minha família ascendeu, deu um susto na pobreza e, de alguma forma, subverteu a lógica imposta aos que vêm da classe social que eles vieram.

Os meus pais se engajaram em lutas sociais na década de 1980 na Baixada. São pessoas intelectualizadas ainda que rechacem a posição de intelectuais. Minha mãe não tem o diploma do ensino médio, o meu pai obteve o título de jornalista enquanto trabalhava para pagar sua faculdade, quando na verdade meu avô gostaria que ele tivesse seguido no exército. Outro dia, conversando com amigos de muitos anos, mas que não sabiam a história que conto aqui, concluímos que a intelectualidade está sempre associada a ter dinheiro.

Mas será que essa é a minha história? Eu não vivi a pobreza e nem quero falseá-la. Sou de uma classe média suburbana que tinha sua vaga na universidade pública garantida pelas escolas particulares de bairro. Meu pai fez questão de me levar aos cinemas de Botafogo, aos museus do Centro e de fazer com que eu sentisse que esses espaços também eram meus. Porque insisto em contar uma história que não sei se é minha, mas que me atravessa de uma forma estranha? Há algum tempo sinto que me deparo diversas vezes com o dilema entre viver e contar. Que direito tenho eu de contar a história de vida de outras pessoas, ainda que sejam a minha família? Porque me foi dada a permissão de usar as palavras dessa forma, uma gramática que certamente oprime, como diz o cineasta Adirley Queirós, por que as palavras carregam uma história de dominação? Por que me sinto permitida a abrir a vulnerabilidade deles assim? Porque não só viver, por que uma ânsia de contar o que vi e o que passei?

Acho que o desejo vem do incômodo.

Hoje li a matéria que o jornalista Thallys Braga escreveu sobre Eduard Louis, escritor incensado nos últimos tempos e estrela da Flip. Ainda não li Louis, mas li o Thallys e hoje ele me interessa mais do que o intelectual francês. Ainda quero ler seu livro “Mudar: Método”, mas aqui quero puxar o fio a partir do Thallys, nascido e criado em Inhoaíba. Recomendo que você leia o que ele escreveu na Revista Piauí. Foi a partir dele que resolvi escrever isso aqui, ainda que não saiba o que eu vou fazer, nem para quem escrevo exatamente. Mais novo do que eu, Thallys conta em sua coluna sobre coisas que não vivi, mas estou familiarizada. Assim como meus pais faziam questão de me levar ao Centro da cidade com naturalidade e sem afetação e deslumbramento, também fazia questão de que eu passasse as férias, se assim eu quisesse, na casa da minha avó materna com meus primos, em São João de Meriti. No subúrbio, foi necessário que eu adequasse meu corpo e fizesse movimentos menos sexualizados se quisesse que minha inteligência tivesse mais destaque que minha bunda. Implicitamente, esse era o recado dos meus pais e de todo mundo no entorno para que eu não tivesse o mesmo destino das meninas que me cercavam no fim da infância e início da adolescência. A maioria delas teve filho cedo, passou por algum tipo de violência em relacionamentos, teve sua vida voltada para trabalhos precários. Mas eu não.

Eu era diferente (ou era o que me diziam).

As minhas amigas do colégio também vinham de uma classe média suburbana, naturalmente. Naturalmente tiveram seus corpos amansados, com exceção de uma ou outra e se sentiam, assim como eu, que eram diferentes do lugar em que viviam. Ironicamente, uma legião de diferentes. Os meus pais e os pais de minhas amigas queriam exorcizar a vulgaridade e a sexualização para nos proteger em um lugar violentíssimo com as mulheres. Também o faziam com esperança de que, nos intelectualizando, tivéssemos um destino diverso da maioria das mulheres do nosso lugar, que alternavam os trabalhos precários e serem donas de casa e cuidarem dos filhos. Aos poucos, fui entendendo que eu não estava no mesmo lugar das minhas amigas.

Nós estávamos no mesmo lugar, mas nossas famílias não tinham a mesma história. Aos poucos fui me dando conta disso e achando pessoas que pareciam mais comigo e com a minha família ao longo da vida.

O meu incômodo e, por consequência, o meu desejo, é de contar essa história que é sim minha, mas que me parece escorrer como água quando penso que sou atravessada por outros trejeitos, outras referências, outras proteções. O incômodo vem do fato de que meus avós não puderam contar a própria história e eu nem pude saber se eles queriam isso, porque nem eles puderam saber. O estranhamento é por não cumprir uma história de precariedade, mas também ser atropelada o tempo todo pela classe social, não no sentido do conceito, mas no sentido do vivido. O incômodo, na verdade, vem da imagem limpa e polida da representação de pessoas como eu. Me pergunto de novo se essa vontade de contar tem algo a ver com legitimação em um mundo em que a burguesia ilustrada brasileira parece ter começado a se atentar para sua própria dominação e, culpada, abre espaços para pessoas periféricas onde sua história vira um totem, achatada, onde todos são iguais e merecem ser escutados quase que por pena.

Ou se ele vem de uma mudança de perspectiva que foi aberta por pessoas que vieram antes de mim que, na posição de não serem escutadas, gritaram tão alto que abriram os espaços à facão.

O estranhamento é com essa imagem achatada apaga a singularidade e que, por diversos motivos, temos nos apegado a essas oportunidades porque elas são poucas. Não cumprir a rota da história da precariedade idealizada pode nos custar voltar ao lugar de não sermos escutados. É um não lugar, na verdade. O que também pode ser um lugar. Não sei bem.

__________________________________________________________

Não sei exatamente por que escrevo e confesso estar me sentindo extremamente vulnerável, por isso vou manter essa newsletter para aqueles que quiserem me ler a partir da assinatura, um não lugar perdido entre o público e o privado. Não sei com que frequência farei isso aqui, mas fico feliz de colocar pra fora. Se quiserem recomendar a alguém, subscrever ou coisa do tipo, o façam antes que eu apague isso aqui, clicando nos botões abaixo.